我们在上一篇曾经提到,在公元前12世纪到公元前11世纪的这一百多年里,华夏文明发生了重大的转折,而这个转折,对理解中原古代文明与酒的关系至关重要。

在这之前,地上的王,也就是所谓的统治阶级的大老板,管的多是天上的事,也就是祭神祭祖之事。而从公元前11世纪以后,统治者们的时间和精力开始越来越多地花在管理地上的事务,也就是人间的事务上。类似的转变在其他伟大的古代文明里都曾发生过,虽然具体时间不一致。这时,有很多重要的世事便都要用到酒——用我们现在的话来说,酒在很多事件中都起着润滑剂的作用。

古代君王皆好酒

我们小时候念书的时候,老辈人讲故事经常会讲到古代统治者中的一些昏君,尤其是每个王朝最后的那位“亡国之君”的故事。那些昏君不上朝,老在干其他的事,其中一件要事就是尽兴喝酒。因为担负着“亡国之君”的罪名,所以后朝在讲到他们喝酒的情景时,描述得极为夸张。

根据一些零星资料,夏桀当时“酒池可以运船,糟堤可以望十里”,酒池可以运船那还了得?一定是后世太夸张,但多少还是说明了夏桀白天不好好干活、不好好上班,跟他的宠妃妺喜(“妹”音“莫”,又名末喜、末嬉)整天在一起,在朝中“一鼓而牛饮者三千人”——他不但自己喝,而且在朝廷里敲响大鼓,大伙都来喝,一来就是三千人,公款消费。

至于商纣王,我们都听过他跟妲己鬼混的故事,尤其是“长夜之饮”(“以酒为池,悬肉为杯,男女裸相逐于其间。宫中九市,为长夜之饮。”——《行书纪年》),甚至有次连续饮了七天七夜。

有喝酒误大事就会有禁酒令,禁酒令最早是由大禹颁布的。大禹治水之后粮食增产,有了可以造酒的更多粮食,中国酒起源之一的“仪狄造酒”由此开始。一次大禹喝了仪狄造的酒,比以前喝的酒更香、度数更高,太好喝了,一高兴就给这酒取名“旨酒”,就是极为珍贵的酒。但贤君如大禹,转念一想,这么好喝的酒,如果给当官的、掌权的家伙们喝了,他们不就没心思好好干活了?所以,大禹下了禁酒令,命仪狄不能再造这种上等酒了,很像当今的“禁茅台酒令”。

待到商朝灭亡后,周朝的统治者想起大禹禁酒的先例,为了防止周朝步商朝之后尘,也发了禁酒令,叫“酒诰”。可是禁酒哪是那么容易的?我们现在讲到历史上的禁酒事例,都是后来为了凸显一个新的朝代统治者由前朝亡国之君身上得到的教训,警示天下。

竹简中珍贵的劝酒乐诗

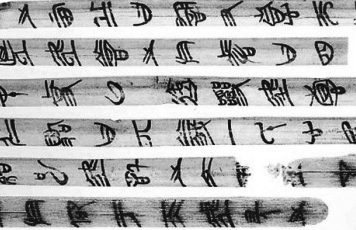

不过这些远古之事在五六年之前都算是传说,直到2008年,海外华人购回并献给国家一批春秋战国时期制作的竹简,就是“战国竹简”,共有2,388枚,14批。因捐献者跟清华大学有些渊源,现在被收藏在清华大学,又被称作“清华竹简”。

到目前为止,解读清华竹简的专家组认为这些竹简可能是失传的六经中的一经:六经为《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》,古代很多统治者觉得《乐经》不是好东西,就毁了,以后只剩下五经。而这批竹简是秦始皇统治中国之前刻制出来的,因而还保留了部分《乐经》,《乐经》与音乐有关,更确切地说是和娱乐有关。

《乐经》中有非常著名的劝酒乐诗,经过对清华竹简的考证,现在确定劝酒乐诗应该创作于周朝初年,周武王八年,周朝还没把商朝全部推翻,但已把商的属地一块块吞并过来了。